La moschea di Djenne, uno degli esempi più belli di architettura in banco del paese. Ogni anno queste strutture richiedono manutenzione dopo le piogge. La stessa piazza con e senza mercato. Purtroppo, da non musulmana, la posso vedere solo da fuori.

Finalmente l’arrivo nei paesi Dogon, popolo situato sulla falesia di Bandiagara.

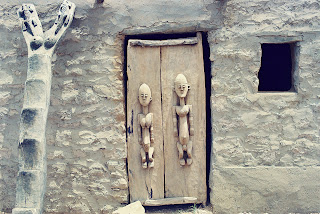

I Villaggi Dogon hanno queste costruzioni tipiche solo di questo popolo, ma fatte comunque in banco; alcune sono abitazioni, alcuni granai, alcuni luoghi di riunione.

Riporto un valido testo (quindi non scritto da me) in cui è ben spiegata la storia dei Dogon.

(Tratto da emotionsmagazine.com, testo di Anna Maria Arnesano e Giulio Badini)

“ Nel cuore del Mali, a sud del grande delta interno formato dal fiume Niger, vive in un contesto ambientale assai affascinante una delle più interessanti tra le venti etnie che compongono questa nazione sahelo-sahariana. Secondo gli etnologi i Dogon costituirebbero una delle popolazioni più interessanti dell’Africa occidentale. Non a caso nel 1989 l’Unesco ha inserito il territorio Dogon nella lista del Patrimonio dell’Umanità.

Questa etnia, circa 250 mila individui, abita la vasta e arida regione di Bandiagara, un altopiano di roccia di arenaria che precipita improvvisamente sulla pianura sottostante con una scenografica falesia verticale alta diverse centinaia di metri e lunga oltre 150 chilometri. Ignoriamo l’origine di questo popolo e sappiamo soltanto che tra il XIII e XVI secolo colonizzarono questa regione inospitale, forse per sfuggire all’espansionismo islamico degli imperi medievali sorti a quell’epoca sulle sponde del Niger. Al loro arrivo la zona era abitata dai Tellem, popolazione locale descritta come di bassa statura e pelle rossiccia (forse pigmei o boscimani), che abitavano in villaggi di roccia e di fango letteralmente abbarbicati sulla falesia, e seppellivano i loro morti nelle grotte aperte a notevole altezza in verticale assoluta. I Dogon, che continueranno ad abitare i villaggi sulla falesia, collegati tra di loro da sentieri aerei da vertigine, e ad usare le caverne naturali come necropoli (issando però i defunti con funi), sostengono che i Tellem sapessero volare oppure che usassero poteri magici per raggiungere simili altezze. Forse, ma è soltanto un’ipotesi, parecchi secoli fa il clima più umido poteva favorire la crescita sulla scarpata di piante rampicanti, tali da poter essere usate come scale naturali per individui di peso ridotto. Imparando dai loro predecessori a colonizzare le rupi verticali e a celarsi nelle grotte, i Dogon riuscirono a sottrarsi per secoli alle incursioni degli schiavisti, agli attacchi di altri popoli aggressivi e poi ai colonialisti francesi. Ma, soprattutto, riuscirono a conservare la loro religione animista, che fa perno su una complessa cosmogonia tramandata solo oralmente e attraverso gli iniziati, e le antiche tradizioni, vivendo secondo un complesso sistema sociale ben organizzato, con un’economia di sussistenza basata su agricoltura, allevamento, caccia, artigianato e piccoli commerci di scambio con le popolazioni vicine.

Grazie al loro isolamento, fino al 1930 dei Dogon non si sapeva quasi nulla. Dal 1931 al 1952 l’etnologo francese Marcel Griaule e l’antropologa Germaine Dieterlen vissero per lunghi periodi nei diversi villaggi per studiare le loro abitudini e gli stili di vita, scoprendovi una visione religiosa e metafisica complessa e assolutamente inimmaginabile per un popolo che viveva ancora nella protostoria. Ma furono soprattutto le rivelazioni di un vecchio hogon, un capo religioso e spirituale cieco e ottantenne, a svelare le loro incredibili conoscenze scientifiche, in particolare in campo astronomico. La divulgazione delle conoscenze di questo popolo contenute nel libro Dio d’acqua, pubblicato da Griaule nel 1948, determinarono un vero shock per l’Occidente e pongono ancora oggi inquietanti interrogativi tutt’altro che risolti.”

Questa è la falesia di Bandiagara, in fondo si vede il confine con il Burkina Faso (ovviamente potete solo immaginarlo, non c’è alcuna dogana, almeno credo...). Sopra e attorno ad essa ho camminato per una settimana, girando di villaggio in villaggio ma evitando accuratamente la capitale Sanha che sapevo essere la meta preferita dai turisti che vogliono vedere i paesi Dogon, comprare due chincaglierie e tornare a casa.

La mia guida, Camille, con un capo villaggio.

Tipici granai dei villaggi Dogon, sopraelevati x evitare i topi (credo). Qui sopra invece la vista sulla pianura sottostante, risalendo sulla falesia.

La savana è per lo più coltivata a miglio. Ho trovato un pozzo costruito dai giapponesi. Ma in mezzo alla falesia, nascosta dalla vegetazione, ad un certo punto c’è una cascata incredibile che forma un laghetto. Dopo aver camminato con 50 gradi o giù di lì, quella è veramente un’oasi.

“ I Dogon sono un popolo pacifico e laborioso, che in un territorio arido sono riusciti a creare delle vere oasi di verde con coltivazioni a terrazze e piccole dighe in pietra per la raccolta dell’acqua. Vivono essenzialmente di agricoltura, producendo miglio, sorgo, tabacco, spezie e le migliori cipolle del Mali, e la farina di miglio, dalla quale ricavano anche una diffusa birra locale, è alla base dell’alimentazione.”

Il luogo dove gli anziani Del villaggio si riuniscono per prendere decisioni.

“ Oltre alle abitazioni private in fango e in pietra ed ai caratteristici granai cubici con il tetto conico di paglia, ogni villaggio presenta strutture comuni caratteristiche: il togu-na, una bassa costruzione aperta retta da 8 pali istoriati e sormontata da uno spesso strato di fascine di miglio, che sorge nel punto più alto e serve ad ospitare le riunioni del consiglio, la casa-tempio dell’hogon, gli altari a forma fallica per i sacrifici e numerosi tempietti per i feticci, gli omolo, oltre ad una casa fuori dal villaggio dove vanno a risiedere temporaneamente le donne mestruate.”

La casa del “medico” del villaggio.

“ Animisti convinti, i Dogon vedono il mondo come una cosa unica dove convivono in armonia il mondo delle cose, degli animali e degli uomini, dove l’uomo non è il padrone assoluto ma soltanto un elemento che come gli altri partecipa al mondo. Essi hanno costruito una complessa cosmogonia, dove il tutto risulta contenuto in germe in ogni sua parte, con simbolismi e rituali presenti in ogni gesto della loro vita quotidiana. Semplificando al massimo, essi credono nella sopravvivenza dell’anima e in un unico dio, Amma, creatore dell’universo, il quale si accoppiò con la terra generando i Nommo, due gemelli ermafroditi e anfibi, metà uomo e metà pesce, i quali a loro volta generarono otto esseri umani, quattro maschi e quattro femmine, gli antenati dei Dogon, che si sparsero per la terra insegnando le diverse arti.”

Tipico artigianato dei Dogon (molto ricercato dagli antiquari occidentali): una scala (io la usavo quando la sera salivo sui tetti delle case a dormire perché faceva meno caldo che dentro le case) e una porta.

Il ricordo che ho di quelle notti sono le zanzare di notte e all’alba il rumore delle mosche che arrivavano a sostituire le zanzare...

“ La loro vita è costellata di feste e cerimonie, riservate esclusivamente agli uomini, di cui la più importante è il Segui, che si celebra ogni 60 anni per festeggiare la fine e l’inizio di un ciclo di vita, quando la stella Sirio compare in un punto preciso del cielo.”

Dice Marco Aime, antropologo e grande conoscitore dei Dogon:

l’attività scultorea per la quale questo popolo è diventato famoso, è un’arte totalmente intrisa di religiosità. Le statue lignee rappresentano spesso la dea madre, evocano la fertilità e la sacralità della natura. Le opere più antiche sono state portate via dai collezionisti europei, ma gli artigiani locali le hanno riprodotte e inserite anche nelle abitazioni.